TEMATICHE:

Due passi nell'Italia nascosta

Simbologia e Cultura Orientale

UTILITY:

Ricerca veloce titoli per argomento

SERVIZI:

La Perinsigne Basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma: scavi,scoperte e... la tomba di Nicolas Poussin, autore de 'I Pastori d'Arcadia'

La basilica di Lorenzo in Lucina è ubicata nel cuore di Roma, nella zona anticamente occupata dal Campo Marzio settentrionale, un'area pianeggiante di origine alluvionale, fra il Tevere e il Pincio, dove l’imperatore Augusto vi aveva fatto erigere il proprio Mausoleo,nel 29 a.C. e l’ARA PACIS AUGUSTAE, nel 9 a.C., come esaltazione alla propria gloria dinastica e per la pace ottenuta; anche Adriano, imperatore tra il 119 e il 138 d.C., vi fece fare lavori. Qui sorgeva un vero e proprio “quartiere”, con un’insula ,di cui oggi- visitando la parte sotterranea della Basilica attuale, si possono vedere i resti. Questa zona è visitabile solamente l’ultimo sabato del mese e purtroppo non ho potuto vederla direttamente.

Sotto la

Chiesa,quindi, esiste tutta un’area archeologica che permette di ricostruire

le ‘fasi’ edificatorie e le vicissitudini storiche della stessa, dalla quale

comincerò per fornire l’idea di come il passato ci continui a ‘parlare’

attraverso le testimonianze che tornano alla luce.

L'area archeologica sotto la chiesa di San Lorenzo in Lucina: la chiave per capire l’origine di questo nome?

Accanto

alla Sagrestia, si trova un corridoio -antistante la sala parrocchiale, detta Laurentina,

che dà l’accesso ai sotterranei,portati alla luce da lavori di scavo. Le

tracce concrete che si possono vedere proprio in corrispondenza della navata

centrale e della sua parte meridiana sono: -un vano pavimentato a mosaico

bianco e nero con disegni geometrici, tipici del II secolo d.C.,

mentre il muro perimetrale dell'abside poggia su di un rettilineo,

di epoca precedente, affrescato con elementi vegetali e spartizione della parete

con larghe fasce(foto2 ) La

cosa che mi lascia un poco ‘perplessa’ è che nell’opuscolo ritirabile

presso la Basilica si legge,a tal proposito,che “ Probabilmente questo

edificio aveva a che fare con l'Ara Pacis e con lavori di risistemazione

apportati nel II sec.,aii tempi di Adriano”.

) La

cosa che mi lascia un poco ‘perplessa’ è che nell’opuscolo ritirabile

presso la Basilica si legge,a tal proposito,che “ Probabilmente questo

edificio aveva a che fare con l'Ara Pacis e con lavori di risistemazione

apportati nel II sec.,aii tempi di Adriano”.

)

e con l’aiuto dell’amico romano Giulio Coluzzi che me l’ha gentilmente

fornita, i due edifici non sono lontani,ma nemmeno vicinissimi (ARA PACIS n.°30,

S.Lorenzo in Lucina n.°12).

)

e con l’aiuto dell’amico romano Giulio Coluzzi che me l’ha gentilmente

fornita, i due edifici non sono lontani,ma nemmeno vicinissimi (ARA PACIS n.°30,

S.Lorenzo in Lucina n.°12).

situato al medesimo

livello della prima basilica, sotto la Sala dei Canonici (attuale Museo

Parrocchiale): costituito da un fonte con vasca annessa, le cui funzioni non

sono del tutto chiarite (battesimo dei bambini o riserva d’acqua?). Esso è

databile al V sec.d.C. e fu demolito tra il 1441 -1451, per

costruire la Cappella di S.Giovanni Battista (che con il

‘battistero’aveva a che fare!) oggi Sala dei Canonici.

situato al medesimo

livello della prima basilica, sotto la Sala dei Canonici (attuale Museo

Parrocchiale): costituito da un fonte con vasca annessa, le cui funzioni non

sono del tutto chiarite (battesimo dei bambini o riserva d’acqua?). Esso è

databile al V sec.d.C. e fu demolito tra il 1441 -1451, per

costruire la Cappella di S.Giovanni Battista (che con il

‘battistero’aveva a che fare!) oggi Sala dei Canonici.

Il ‘titulus Lucinae’ continuò a perdurare ed è giunto fino ai giorni nostri.

:Pianta

di San Lorenzo in Lucina.Con il colore violetto:-preesistenze del II sec.-in

rosso:strutture dell’ “insula” del III sec.- in verde:resti della basilica

del IV secolo d.C.

:Pianta

di San Lorenzo in Lucina.Con il colore violetto:-preesistenze del II sec.-in

rosso:strutture dell’ “insula” del III sec.- in verde:resti della basilica

del IV secolo d.C.

Nel 1084 subì saccheggi da parte dei Normanni guidati da Roberto il Guiscardo,a seguito dei quali furono eseguiti ampi lavori di ristrutturazione nel secolo successivo. Nel 1103 l'antipapa Anacleto II dedica la Chiesa il 25 maggio e depone le reliquie di Alessandro e altri martiri nell’altare maggiore. Nel 1112 il papa Pasquale II depone numerose reliquie della Chiesa: la graticola, che proveniva da un vecchio altare della Chiesa, viene portata presso l'altare maggiore; le reliquie di San Ponziano e i suoi compagni martiri dell'Acquatraversa e molte altre.

Nel 1196

Sulla

cattedra Papale(foto5 )

che

oggi è nascosta da una porta del coro dietro l’altare maggiore, c’è

un'iscrizione del Papa Anacleto II, che afferma che papa

Pasquale II aveva fatto levare la graticola da un vecchio altare, con due

ampolle di sangue e che il vescovo Leone Ostiense aveva ricollocato il

tutto sotto questo nuovo altare

e questa è la più importante testimonianza della ristrutturazione medievale

della Chiesa.

)

che

oggi è nascosta da una porta del coro dietro l’altare maggiore, c’è

un'iscrizione del Papa Anacleto II, che afferma che papa

Pasquale II aveva fatto levare la graticola da un vecchio altare, con due

ampolle di sangue e che il vescovo Leone Ostiense aveva ricollocato il

tutto sotto questo nuovo altare

e questa è la più importante testimonianza della ristrutturazione medievale

della Chiesa.

L'ingresso

della Chiesa oggi è costituito da un portico con sei colonne (foto 6 )di

granito con capitelli e basi, sormontato da un'architrave realizzata da un

enorme colonna scanalata antica, di reimpiego, mentre il coronamento con

frontone triangolare e modanature è più alto perché corrisponde al

rialzamento dei muri della navata centrale effettuato nel 1643. In questo

portico di ingresso sono state collocate varie iscrizioni e rilievi ritrovati a

più riprese nell'area di scavo, tra il 1927-28. Foto 6 bis:

)di

granito con capitelli e basi, sormontato da un'architrave realizzata da un

enorme colonna scanalata antica, di reimpiego, mentre il coronamento con

frontone triangolare e modanature è più alto perché corrisponde al

rialzamento dei muri della navata centrale effettuato nel 1643. In questo

portico di ingresso sono state collocate varie iscrizioni e rilievi ritrovati a

più riprese nell'area di scavo, tra il 1927-28. Foto 6 bis: simboli

presenti nel portico esterno.

simboli

presenti nel portico esterno.

Il

campanile è sulla destra della facciata, in stile romanico, databile al XII

secolo ed attribuito a maestranze romane.

Visitare

la basilica di San Lorenzo in Lucina presuppone una chiave di lettura

teologico-spirituale, ossia riscoprire Dio attraverso l’arte sacra e la sua

bellezza. Come ci aiuta il libretto informativo disponibile presso la

Chiesa, possiamo incamminarci attraverso tre itinerari tematici

per la visita:

-

Itinerario Cristologico,seguendo principalmente tre momenti fondamentali

della Vita terrena di Gesù, rappresentati dal Battesimo (prima cappella

a sinistra, quella del ‘Battistero’),che segna l’inizio della Sua

vita pubblica; la Crocifissione, momento crucciale,rappresentato

principalmente dalla presenza sull'altare dell'opera di Guido Reni

(1575-1642), “Il Crocifisso”, dipinto tra il 1637 e il 1640; abbiamo

anche la Cappella del Crocifisso, che conserva un imponente crocifisso

ligneo del sedicesimo secolo; cappella in cui vi è il monumento funerario in

onore di Umberto II, ultimo re d'Italia, ricordato come il “re

di maggio”; l’Ascensione di Cristo, dipinto al centro del

soffitto a cassettoni, dove Cristo risorto è tra i Santi Lorenzo, Damaso,

Lucina è Francesco Caracciolo, opera del 1857 che riassume le vicende storiche

della basilica stessa.

-Itinerario

Mariano. Molti i riferimenti alla Vergine in questa Basilica, che è

impossibile descrivere tutti. Sulla volta si hanno scene che raccontano fatti

della vita di Maria attribuite a Simon Vouet(1590 –1649), che raffigurano la sua

Nascita(episodio tra l’altro non descritto nei Vangeli Canonici ma solo

negli Apocrifi), l’ Annunciazione, la Presentazione al Tempio, l'Assunzione.

Abbiamo una Annunciazione, di Ludovico Gimignani, allievo del Reni, copia

dipinta nel 1664 sull'originale di Guido Reni conservato nella cappella omonima

al Quirinale. Sicuramente l'immagine più in vista è quella presente nella Cappella

dell’Immacolata, che risale al XIX sec.e che si ritiene eseguito

nella circostanza della proclamazione del dogma dell'Immacolata Concezione da

parte di papa Pio IX. L'autore si è ispirato alla visione descritta nel libro dell'Apocalisse

12,1 "Nel cielo apparve un segno grandioso: una donna vestita di

sole, con la luna sotto i suoi

piedi". Nella quarta cappella sul lato destro è quella dell'Annunziata,

che ha sculture eseguite da Gian Lorenzo Bernini per incarico di Gabriele

Fonseca (FOTO 7 )un'illustre

medico che al tempo era proprietario della cappella stessa. Un dipinto

curioso della Vergine lo si può osservare al di sopra della cappella di San

Francesco d'Assisi e Santa Giacinta Marescotti, intitolato Madonna

delle Grazie, attribuito a Girolamo Siciolante da Sermoneta (1521

1575), eseguito con una tecnica piuttosto rara - olio su ardesia. Sul capo della

Vergine risplende una corona di stelle, notiamo il volto dolce e sorridente di

Maria che ha le braccia sollevate e le tre dita allargate, curiosa iconografia(FOTO

8

)un'illustre

medico che al tempo era proprietario della cappella stessa. Un dipinto

curioso della Vergine lo si può osservare al di sopra della cappella di San

Francesco d'Assisi e Santa Giacinta Marescotti, intitolato Madonna

delle Grazie, attribuito a Girolamo Siciolante da Sermoneta (1521

1575), eseguito con una tecnica piuttosto rara - olio su ardesia. Sul capo della

Vergine risplende una corona di stelle, notiamo il volto dolce e sorridente di

Maria che ha le braccia sollevate e le tre dita allargate, curiosa iconografia(FOTO

8 )

)

-Itinerario

laurentino,

cioè relativo a San Lorenzo martire, il titolare della Chiesa. San

Lorenzo fu il primo dei sette diaconi di Roma, che secondo la tradizione subì

il martirio durante la persecuzione dell'imperatore Valeriano, che nel 258

d.C. aveva ordinato l'uccisione dei vescovi, di preti e dei diaconi

cristiani con relativa confisca dei loro beni. Il 10 agosto San Lorenzo

viene martirizzato e padri della Chiesa come Sant'Agostino, Sant'Ambrogio e

San Prudenzio ci hanno tramandato che subì il supplizio della graticola.

La Tradizione vuole che questo strumento sia presente nella Basilica: sotto

l'altare è visibile l'urna contenente la reliquia della graticola(FOTO9 )

mentre il reliquiario con le catene di S.Lorenzo è conservato nel Museo

parrocchiale. Il culto di San Lorenzo martire si diffuse subito a Roma,tant’è

che egli fu il primo fra i martiri

ad avere un culto all'interno della città, nella chiesa di San Lorenzo in

Damaso, edificata ai tempi di papa Damaso(366 –334). In epoca Medioevale

esistevano più di 30 chiese,a Roma, dedicate a S.Lorenzo. Sant'Ambrogio lo

ricorda come il martire della carità,perché vendette tutti i tesori

della Chiesa e distribuì il ricavato ai poveri,piuttosto che farli confiscare

dalle autorità romane. Nella tradizione popolare, le stelle cadenti del 10

agosto, festa del Santo, sono ritenute le scintille della graticola su cui San

Lorenzo fu martirizzato. La prima cappella a destra è dedicata a San

Lorenzo, dove è raffigurato con Santa Lucina che gli presenta la pianta della

Chiesa.Sono presenti altri dipinti relativi al Santo titolare.

)

mentre il reliquiario con le catene di S.Lorenzo è conservato nel Museo

parrocchiale. Il culto di San Lorenzo martire si diffuse subito a Roma,tant’è

che egli fu il primo fra i martiri

ad avere un culto all'interno della città, nella chiesa di San Lorenzo in

Damaso, edificata ai tempi di papa Damaso(366 –334). In epoca Medioevale

esistevano più di 30 chiese,a Roma, dedicate a S.Lorenzo. Sant'Ambrogio lo

ricorda come il martire della carità,perché vendette tutti i tesori

della Chiesa e distribuì il ricavato ai poveri,piuttosto che farli confiscare

dalle autorità romane. Nella tradizione popolare, le stelle cadenti del 10

agosto, festa del Santo, sono ritenute le scintille della graticola su cui San

Lorenzo fu martirizzato. La prima cappella a destra è dedicata a San

Lorenzo, dove è raffigurato con Santa Lucina che gli presenta la pianta della

Chiesa.Sono presenti altri dipinti relativi al Santo titolare.

La tomba di Nicolas Poussin e i “Pastori d’Arcadia”

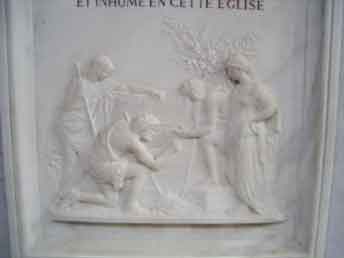

All'interno

della basilica si trovano alcuni monumenti funebri di varie epoche molto

interessanti tra cui, sul pilastro

dalla seconda e la terza cappella a destra, si trova il monumento a NICOLAS

POUSSIN (1594 –1665). Non conosco il motivo per cui il pittore francese

venne sepolto proprio in questa Chiesa. Un’altra curiosità è che venne

eretta una lapide,sul suo sepolcro, nel 1823-30, commissionata da Renè de

Chateaubriand(1768-1848), scrittore francese, quando era ministro di Francia

a Roma.

(FOTO

10 )la

struttura marmorea è dovuta all’architetto Louis Vaudoyer e consta di una

sorta di ‘edicola’ molto semplice, di colore bianco, in cui il busto

centrale di Poussin è entro un archetto e poggia su una base, al di sotto della

quale è stato inserita una lastra marmorea di colore diverso (avorio) con una

dedica di Chateaubriand a Poussin e un rilievo che riproduce il quadro del

pittore,del 1640, Les bergers

d'Arcadie",

“I Pastori di Arcadia”, che nel libretto della Chiesa viene

definito il “ritrovamento della tomba di Saffo”. Foto 11

)la

struttura marmorea è dovuta all’architetto Louis Vaudoyer e consta di una

sorta di ‘edicola’ molto semplice, di colore bianco, in cui il busto

centrale di Poussin è entro un archetto e poggia su una base, al di sotto della

quale è stato inserita una lastra marmorea di colore diverso (avorio) con una

dedica di Chateaubriand a Poussin e un rilievo che riproduce il quadro del

pittore,del 1640, Les bergers

d'Arcadie",

“I Pastori di Arcadia”, che nel libretto della Chiesa viene

definito il “ritrovamento della tomba di Saffo”. Foto 11

Si

legge chiaramente la scritta “ET IN ARCADIA EGO” . (foto 12 cliccare per ingrandire).Il rilievo riproduce, si è detto, un quadro di

Poussin, artista attivo a Roma dal 1624 al 1640 e dal 1642 fino al 1665 (data

della sua morte). Raffigura tre pastori e una pastora che sono intenti a leggere

l’iscrizione presente su una tomba antica, che dice, appunto “Et in Arcadia

ego”; lo sfondo è un cupo monte e l’opera pittorica oggi è conservata

presso il Museo del Louvre di Parigi. Negli anni ’70 si è appurata una

curiosa coincidenza,ovvero che la tomba, uguale per dimensioni e forma e anche

il contesto paesaggistico, esistono

realmente, presso il villaggio francese di Arques,nell’Aude. Uno dei colli che

si notano, in lontananza, è quello di Rennes le Chateau, legato ai ben

noti misteri che hanno per protagonista l’abate Sauniere.

cliccare per ingrandire).Il rilievo riproduce, si è detto, un quadro di

Poussin, artista attivo a Roma dal 1624 al 1640 e dal 1642 fino al 1665 (data

della sua morte). Raffigura tre pastori e una pastora che sono intenti a leggere

l’iscrizione presente su una tomba antica, che dice, appunto “Et in Arcadia

ego”; lo sfondo è un cupo monte e l’opera pittorica oggi è conservata

presso il Museo del Louvre di Parigi. Negli anni ’70 si è appurata una

curiosa coincidenza,ovvero che la tomba, uguale per dimensioni e forma e anche

il contesto paesaggistico, esistono

realmente, presso il villaggio francese di Arques,nell’Aude. Uno dei colli che

si notano, in lontananza, è quello di Rennes le Chateau, legato ai ben

noti misteri che hanno per protagonista l’abate Sauniere.

Un’altra

curiosità è che Poussin restò influenzato da un dipinto di Giovan Francesco

Barbieri,detto il "Guercino" che nel 1620 aveva dipinto una scena

simile. Ora,la cosa che più appare interessante è che l’opera di Guercino

è conservata presso il Palazzo Corsini, che nel XV sec.fu eretto dal

cardinale Domenico Riario e che, nel ‘600,divenne la residenza della regina Cristina

di Svezia,la quale vi fondò un’Accademia letteraria destinata a diventare

(cinquan’tanni dopo la morte di Guercino e dopo la morte della regina,

avvenuta nel 1689), l’accademia ARCADIA. Passato poi ai conti Corsini,

venne ricostruito in forme sontuose e passò allo Stato Italiano, che ne ha

fatto una Galleria Nazionale d’Arte Antica ed è anche sede dell’Accademia

Nazionale dei Lincei.

E,

cosa che ci preme in questo contesto, perché lo scrittore Renè de

Chateaubriand sentì –due secoli dopo la scomparsa di Poussin- di dover

apporre una lastra dedicatoria scegliendo proprio QUEL tema, tra i molti quadri

che l’artista realizzò?

(cliccare per ingrandire) Foto 13:la dedica sopra l'iconografia de

"I Pastori d'Arcadia"

(cliccare per ingrandire) Foto 13:la dedica sopra l'iconografia de

"I Pastori d'Arcadia"

14.Dettaglio dell'epigrafe al di sotto dell'incisione scultorea,che nel

complesso significa:

14.Dettaglio dell'epigrafe al di sotto dell'incisione scultorea,che nel

complesso significa:

"Trattieni le pie lacrime, vive in (questa) tomba Poussin

che sembrava non dovesse morir mai.

Eppure egli ora tace; ma se vuoi sentirlo parlare

nei suoi quadri egli è vivo e (da essi) parla"

Chateaubriand

François René de : Le monument du Poussin, élevé par les soins de

Chateaubriand à Rome : (Lettre du 10 janvier 1829 à Mme Récamier. Paris

ce 7 7bre 1829 ; Lettre à M. Deville. Paris, 7 octobre 1834). p. 20-21

E

l’altro testo è il seguente :

Bergot

François : Poussin et Chateaubriand sur le chemin de l'Arcadie, p. 47-53

Cioè

Poussin e Chateaubriand sul Cammino dell’Arcadia.

Evidentemente

qualcosa che ‘ li lega’ c’è davvero. Il problema è che, credo, questi

testi non siano disponibili nella traduzione italiana.

Dati

raccolti con l’ausilio della guida “Perinsigne Basilica di S.Lorenzo in

Lucina-Roma”, di d.Carlo Dell’Osso, Lucrezia Ungaro, Gabriella Gaggi,

Franco Capitani.

Si ringrazia G.Coluzzi per le immagini in digitale n.11 e n.12 e segnalo il suo lavoro in rete,relativo a questo argomento http://angolohermes.interfree.it/Roma/S_Lorenzo_in_Lucina.html

Si ringrazia il dr.R.Volterri per le foto in digitale n. 10, 13 e 14

Per una trattazione in chiave mito-ermetica dei quadri di GUERCINO e di POUSSIN si veda in rete:

ET IN ARCADIA EGO-Semantiche mito-ermetiche in alcuni quadri di Guercino e Poussin -di F.Baldinihttp://itis.volta.alessandria.it/episteme/ep4/ep4bald.htm (prima parte)

e http://itis.volta.alessandria.it/episteme/ep5/ep5-bald.htm (seconda parte)

(Marisa

Uberti)